RESEARCH FUND研究費公募情報

-

財団助成

- 学内締切

- 202409-13

- 公募締切

- 2024-09-27

- UPDATE

- 2024-07-18

- 支援規模

- 総額3,000万円(原則3年間)採択数2件程度

公益財団法人立石科学技術振興財団

研究助成(S)

助成対象

エレクトロニクスおよび情報工学の分野で、「人間と機械の融和」のあるべき姿を想定または提示し、すでに確立した基礎研究の成果に基づいた統合技術およびプロトタイプの開発と機能検証、さらに実証実験を目標とする研究プロジェクトに対して研究費を助成します。

助成金額・助成期間

助成金額:プロジェクトあたり、助成期間を通して総額3,000万円を上限とする

助成期間:2025年4月1日から原則3年間とし、2028年3月31日までに終了すること

助成件数:2 プロジェクト程度関連書類

研究助成(S)の目的、2025年度の公募案内、募集要項ならびに申請書類様式は以下のPDFを参照ください。

応募手続き

助成サポートシステムでマイページを取得したうえで、マイページにログインして申請ください。申請書類は、マイページにログイン後、各助成プログラムの申請画面からダウンロードください。

*学内〆切2024-09-13 応募される場合は研究推進課にご連絡ください。

*応募〆切2024-09-27 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202409-12

- 公募締切

- 2024-09-26

- UPDATE

- 2024-07-18

- 支援規模

- 上限3,000,000円

公益財団法人明治安田厚生事業団

若手研究者のための健康科学研究助成

本研究助成は、1984(昭和59)年に財団の設立20周年を記念して、健康科学の一層の発展を願って発足しました。若手研究者の活動支援を目的としており、エビデンスに基づく健康づくりの方法を日常的に定着させるための研究や健康科学分野において先駆的・挑戦的な取り組みと思われる研究などを対象としています。

第40回からは、指定課題「健康増進のための実装研究」の応募条件を緩和しました。拡大深化する健康問題を見据え、斬新で独創性に富んだ研究課題のご応募をお待ちしております。

公募テ-マ

a.指定課題:健康増進のための実装研究

※エビデンスに基づく健康増進策を社会に普及・定着させる方法の開発とその評価を行う「社会実装型」の研究b.一般課題:健康増進に寄与する学術研究

※研究者1人につき、aかbのいずれか1件のみ応募可

助成金額(総額 1,500万円)

a.指定課題:1件につき300万円(1件以内)

b.一般課題:1件につき100万円(12件以内)

資格と条件

健康科学研究に従事し、修士以上の学位を有する方(医学・歯学の学士などを含む)、かつ所属長または指導教官の推薦を受けた方

a.指定課題:50歳未満の方※、ただし第38回、第39回の受贈者は除く

b.一般課題:40歳未満の方※、ただし当該研究助成の既受贈者は除く(第39回までの受贈者は応募不可)

※2024年7月1日(応募開始)時点の年齢

動画

【a. 指定課題:健康増進のための実装研究】に応募される方はこちらをご視聴ください。

【b. 一般課題:健康増進に寄与する学術研究】に応募される方はこちらをご視聴ください。

*学内〆切2024-09-12 院生は教務課にお問い合わせの上、ご提出ください。応募される場合は研究推進課にご連絡ください。

*応募〆切2024-09-26 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202409-02

- 公募締切

- 2024-09-20

- UPDATE

- 2024-07-12

- 支援規模

- 年間 200 万円/件 3 年間(総額 600 万円)

公益財団法人内藤記念科学振興財団

内藤記念次世代育成支援研究助成金

人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究に対し、次世代の研究者育成に資するた

め、将来有望な研究者に研究費の一部を継続的に補助するもの申請者資格

人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究に独創的・先駆的に取り組んでいる

研究者で、かつ申請締切日時点で博士号取得 11 年未満の研究者であること。

その他 詳細について助成金額・採択件数

年間 200 万円/件 3 年間(総額 600 万円)・採択件数 10件以上

申請方法

財団HPの申請方法ページの手順に従い、申請Web サイトより申請すること。

*学内〆切2024-09-02 応募人数により学内選考の実施有り 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*応募〆切2024-09-20 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202409-03

- 公募締切

- 2024-09-17

- UPDATE

- 2024-07-12

- 支援規模

- 上限3,000,000円

公益財団法人鷹野学術振興財団

研究助成

科学技術に関する研究に対する助成を行うことにより、わが国の科学技術の向上を図ることを目的として研究助成希望者を募るもの

募集対象者

(1) 応募資格

国内の大学あるいは公的研究機関で、独創的で新規性があり、かつ、将来の発展性がある研究を行

っている研究者で 2024 年 9 月 17 日現在 満 40 歳以下の日本国籍を有する方。(大学院博士後期課程の学生を含む)

(2) 助成対象とする研究の範囲

電気電子工学、光学関連、画像処理関連、機械工学、物理学、情報工学、材料工学、化学関連、医

療機器開発製造、健康・福祉機器開発製造、環境・エネルギー関連、農学 (機能性食品開発等)

※「医学」「薬学」そのものの研究は、助成対象とはしておりません

(3) 過去に当財団の助成金額を受給している方は対象外とします。助成金額

(1) 1件 につき 300 万円以内

(個別の 助成金額は、研究内容ならびに助成希望金額等を勘案して選考委員会で決定します )

(2) 返済の義務はありません

(3) 他の助成金との併給は支障ありません*学内〆切2024-09-03 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*なお、院生は教務課にお問合せの上、ご提出ください。*応募〆切2024-09-17 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

海外派遣・研究集会財団助成

- 学内締切

- 202408-19

- 公募締切

- 2024-08-31

- UPDATE

- 2024-07-09

- 支援規模

- 上限5,000,000円

公益財団法人上原記念生命科学財団

研究助成

募集プログラムと対象分野

生命科学、特に健康の増進、疾病の予防および治療に関連する以下の諸分野の研究

【生命科学部門】

(A)領域 東洋医学、体力医学、社会医学、栄養学、薬学一般

(B)領域 基礎医学(上記以外)

(C)領域 臨床医学( 〃 )

【生命科学と異分野との融合部門】

(D)領域 健康と医療を支える新たな技術の創出を目指す、情報学、機械学、材料学をはじめと

するあらゆる異分野と生命科学との融合領域、これまでの学術の体系や方向を大きく

変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究が対象研究助成金

助成金額 1件 500万円

応募資格 年齢不問、単独研究でも共同研究でも良い

研究奨励金

助成金額 1件 200万円

応募資格 1987年4月1日以降出生の者

(ただし、医学部等6年制学部卒業者は1985年4月1日以降出生の者)海外留学助成金Ⅰ(留学期間:1年以上)

助成金額 1件 600万円以内

応募資格 1987年4月1日以降出生の者※ただし、医学部等6年制学部卒業者は1985年4月1日以降出生の者、助成期間中の年収が1000万円以下の者 ※出産等ライフイベントにおける年齢上限の緩和あり

海外留学助成金Ⅱ(留学期間:90日~1年未満)

助成金額 1件 留学月数×50万円以内 応募資格 海外留学助成金Ⅰと同じ年齢要件を満たす者※、出立から1年間の年収が1000万円以下の者

注)(D)領域のみ

※出産等ライフイベントにおける年齢上限の緩和あり若手海外留学支援金Ⅰ(留学期間:1年以上)

助成金額 1件 600万円以内 応募資格 1991年4月1日以降出生の者(ただし、医学部等6年制学部卒業者は1989年4月1日以降出生の者)、助成期間中の年収が300万円以下の者

若手海外留学支援金Ⅱ(留学期間:90日~1年未満)

助成金額 1件 留学月数×50万円以内 応募資格 若手海外留学支援金Ⅰと同じ年齢要件を満たす者、出立から1年間の年収が700万円以下の者

注)(D)領域のみ来日研究生助成金

助成金額 月額15万円(助成期間は2年以内) 応募資格 わが国の大学院の博士課程(前期/ 後期)に入学するために来日する者、あるいは既に大学院に大学院生として在籍する者で、生命科学、特に健康の増進、疾病の予防および治療に関する研究を行う者

国際シンポジウム開催助成金

助成金額 1件 100万円以内 総額2,000万円以内 応募資格 わが国で開催される国際的な研究集会

募集要項

*学内〆切2024-08-19 応募人数により学内選考の実施有り 応募される場合は研究推進課にご連絡ください*応募〆切2024-09-04 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202408-19

- 公募締切

- 2024-09-02

- UPDATE

- 2024-07-08

- 支援規模

- 上限1,500,000円

公益財団法人大倉和親記念財団

研究助成

助成研究の対象セラミックス(陶磁器、ガラス、セメント、耐火物、その他無機材料全般)の分野における研究

研究助成金額

総額5,280万円以内 (100万円~150万円/件)

応募部門 助成件数 1. 一般部門 18件程度 2. 若手研究者部門(対象:20代、30代の方)

3. 女性研究者部門

4. トラディショナルセラミックス研究部門18件程度 過去の受賞テーマ、助成金額は、こちらでご参照ください。

研究助成金の副賞:

・贈呈状

・記念品(大倉陶園 ブルーローズ カップ&ソーサー イニシャル入り 1客)*学内〆切2024-08-19 応募される場合は研究推進課にご連絡ください。

*応募〆切2024-08-31 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 公募締切

- 202408-31

- UPDATE

- 2024-07-08

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人樫森情報科学振興財団

研究助成

財団の目的を達成するための事業として、毎年、情報に関する総合的な研究テーマを募集し、審査のうえ大学、公的試験研究機関等の研究者を対象に研究助成を行っています。

助成研究の適格要件

(1)情報科学に関する学術的発展に寄与する研究であること

(2)研究の計画および方法が、目的を達成するために適切であり、かつ十分な成果を期待し得るものであること

(3)研究を実施する者(研究実施者)が、研究を計画に従って遂行するに足る能力を有すること研究テーマ

情報に関する科学の基礎的・萌芽的または総合的研究

研究助成金の限度額

200万円/件(総額2,000万円)

*応募〆切2024-08-31 詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202408-16

- 公募締切

- 2024-08-31

- UPDATE

- 2024-07-08

- 支援規模

- 上限10,000,000円

公益財団法人矢崎科学技術振興記念財団

研究助成

募集プログラムと対象分野(公募型)

プログラム 募集分野 助成額(件数) 一般研究助成

応募する研究において主導的立場にいる研究者であること材料、デバイス、情報通信、エネルギー、環境、バイオサイエンスに関する分野 年齢制限はなく 助成期間1年で200万円以内 奨励研究助成 材料、デバイス、情報通信、エネルギー、環境、バイオサイエンスに関する分野

若手研究者(2025年3月31日時点で35歳以下)に対して、助成期間1年で100万円以内の助成特定研究助成

当財団が提示する研究課題を受け、「社会」または「学術界」への具体的な貢献を視野に入れて行う実現可能性の高い独創的研究を支援するもの研究課題1(領域a):資源とエネルギーを効率的に利用促進する

技術研究課題2(領域b):「安心・安全社会」に貢献する技術助成期間は2年間、助成金額は1,000万円以内

*学内〆切2024-08-19 応募人数により学内選考の実施有り 応募される場合は研究推進課にご連絡ください*詳細については財団ホームページを参照ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202408-19

- 公募締切

- 2024-08-30

- UPDATE

- 2024-07-04

- 支援規模

- 最高採択金額3,000万円

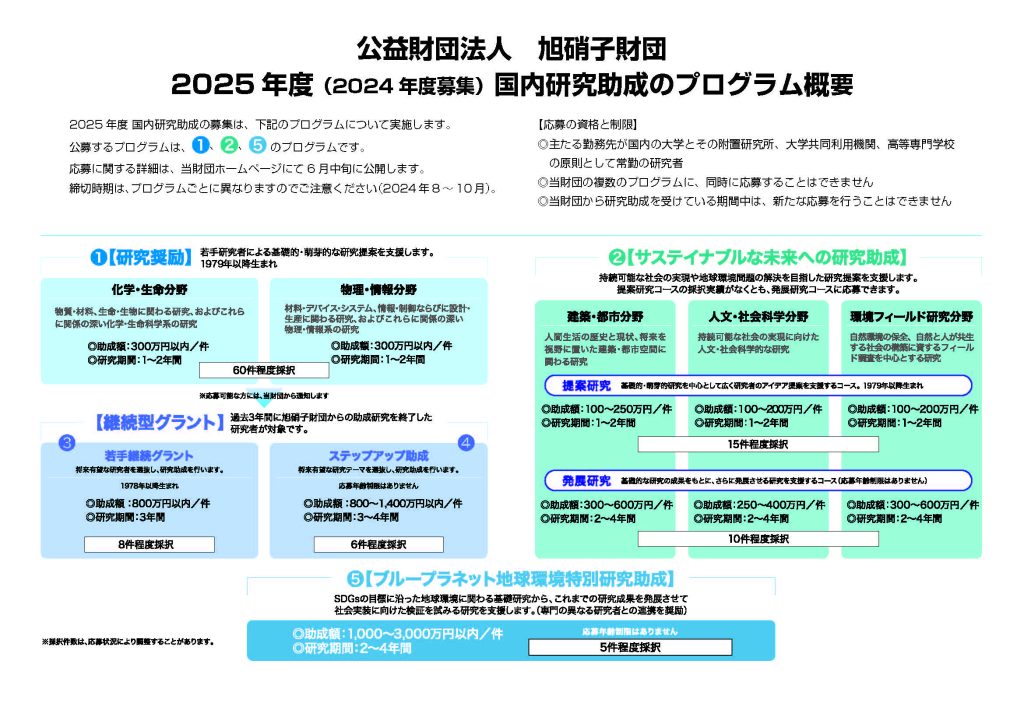

公益財団法人 旭硝子財団

研究助成

旭硝子財団では、国内研究助成の2025年度(2024年度募集)を下記の5つのプログラムについて実施します。

2023年度より、「ブループラネット地球環境特別研究助成」プログラムを新設いたしました。

締切時期は、プログラムごとに異なるのでご注意ください(8-10月)。

海外研究助成は、タイのチュラロンコン大学およびキングモンクット工科大学トンブリ校、インドネシアのバンドン工科大学、ベトナムのハノイ工科大学の研究者に助成しています。

募集対象者

国内の大学とその附置研究所、大学共同利用機関、高等専門学校に勤務し、主体的に研究を進めている原則として常勤の研究者。任期付研究者の場合には、当財団の定めたガイドラインがあります。

募集プログラムと対象分野(公募型)

プログラム 募集分野 助成額(件数) 研究奨励(学内〆切:8月19日(月))

若手研究者による基礎的・萌芽的な研究提案を支援化学・生命分野

物理・情報分野300万円以内/件 (2分野合わせて60件程度)

サステイナブルな未来への研究助成

〈提案研究コース〉(学内〆切:9月27日 (金))

持続可能な社会の実現や地球環境問題の解決を目指した研究提案を支援建築・都市分野

人文・社会科学分野

環境フィールド研究分野

建築・都市 :100~250 万円

人文・社会科学:100~200 万円

環境フィールド :100~200 万円 (合わせて15件程度)

*45 歳以下の若手研究者サステイナブルな未来への研究助成

〈発展研究コース〉(学内〆切:8月30日(金))

持続可能な社会の実現や地球環境問題の解決を目指した研究提案を支援建築・都市分野

人文・社会科学分野

環境フィールド研究分野建築・都市: 300~600万円

人文・社会科学: 250~400万円

環境フィールド : 300~600万円

(合わせて10件程度)ブループラネット地球環境特別研究助成

(学内〆切:8月23日(金))

SDGsの目標に沿った地球環境に関わる基礎研究から、

これまでの研究成果を発展させて社会実装に向けた

検証を試みる研究を支援(専門の異なる研究者との

連携を推奨)化学・生命分野

物理・情報分野

建築・都市分野

人文・社会科学分野

環境フィールド研究分野1,000~3,000 万円

(合わせて5件程度)*継続型グラントについては、対象者には財団から通知します。

全ての募集要項・申請書はこちらから

選考

各分野ごとに、選考委員が書面審査とヒアリング審査を行います(「研究奨励」と「サステイナブルな未来 提案研究コース」は書面審査のみです)。

研究助成の手引き(助成金受領者用、2024年版)

採択後の研究の進め方についてのガイドラインです。

*学内〆切2024-08-19 公募〆切2024-08-30 研究奨励*学内〆切2024-09-27 公募〆切2024-10-11 サステイナブルな未来への 提案研究コース

*学内〆切2024-08-30 公募〆切2024-09-13 サステイナブルな未来への 発展研究コース

*学内〆切2024-08-23 公募〆切2024-09-06 ブループラネット地球環境特別研究助成

応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*詳細については財団ホームページを参照ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202407-17

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-07-04

- 支援規模

- 上限4,000,000円

公益財団法人 松尾財団

松尾学術研究助成

原子分子物理学及び量子エレクトロニクスの基礎研究に関する実験的・理論的研究を対象とし、 年5~6件、上限400万円/件の研究助成をしています。

助成の趣旨

現代の日本は工業技術の進歩の上に豊かな社会を築くことに成功し、純粋に知的な人間の活動である芸術活動や自然科学の研究活動の発展等に寄与することは我が国のような豊かな社会に課せられた義務でもあります。

当財団は主として自然科学の学術研究、併せて人文科学(当面音楽、特に室内楽分野)の助成を通して、我が国の文化の向上に貢献することを目的としております。

自然科学分野としては、当面、原子分子物理学と量子エレクトロニクスの研究助成を行います。助成対象となる研究分野

原子分子物理学は、現代物理学の基礎を作ってきましたが、現在では、レーザー技術などの新しい研究手段の導入によって、新たに飛躍的な進歩を遂げつつあります。例えば、レーザー技術の進歩に伴い、原子・分子のボーズアインシュタイン凝縮(BEC)や物質波光学が、物理学の基礎概念の検証や新しい発見・発明を生み出しています。

本研究助成は、原子分子物理学及び量子エレクトロニクスの基礎に関する実験的・理論的研究、及びそれらを手段として用いた物理学の基礎に関する研究を対象とします。

新しい創造的な発展の可能性を持つ萌芽的な研究を特に歓迎します。助成対象の研究者

大学等の機関において自然科学分野の研究に従事している研究者及び同研究者を代表とする研究グループでその研究成果が学術の進歩・発展に貢献するところが大きいと思われるものを対象とします。なお、年齢等の制限は設けていませんが、若手研究者を優先して助成する方針です。

助成金額と助成件数

助成金額は総額1,800万円、上限400万円/件とし、助成件数は5~6件程度とします。

応募方法

全国の国・公・私立大学の学部、附属研究所、公的研究機関、日本物理学会、応用物理学会及びレーザー学会等の推薦、あるいは、自薦によります。

*学内〆切2024-07-17 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*公募〆切2024-07-31 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202407-17

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-07-04

- 支援規模

- 上限12,000,000円

公益財団法人 藤原科学財団

藤原セミナー開催

わが国の研究者が計画、主催する学問的に水準の高い国際セミナーの開催に必要な経費を援助する。

1.対象分野

自然科学の全分野2.応募資格

わが国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者3.開催件数

毎年 2 件以内4.開催費用援助額

1 件 1,200万円以内(合計 2,400 万円以内)5.セミナーの要件

テーマ なるべく基礎的なもので、関連分野 の発展に寄与するもの。

原則定期的に行われる国際会議、および、その準備会議、サ テライト会議は

対象としないが、「藤原セミナー」として意義がみとめら れる場合は採択候補

とする。

参加者 50~100人程度とし、外国人研究 者が1/5程度参加すること

開催対象期間 募集翌年の1月1日〜翌々年12月31日

開催地 開催は日本国内とし、期間は2~4日間とする

その他 参加者は原則として期間中起居を共 にし、自由な雰囲気のなかで学

問的な交流と、人間的接触を深めること

*学内〆切2024-07-17 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*公募〆切2024-07-31 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 公募締切

- 202409-15

- UPDATE

- 2024-07-03

- 支援規模

- 上限500,000円

東レエンジニアリング株式会社

第2回修士研究応援

日本の産業力維持・向上、そして、持続可能な社会の実現には、更なる工学系人材の活躍が欠かせません。そこで、東レエンジニアリンググループは、次代を担う工学分野の大学院生の研究を応援します。工学系修士学生から研究テーマを募集し、6件の研究テーマに対して所属する研究室へ奨学寄附金を贈呈します。なお、応募者多数の場合は審査の上決定いたします。

応募資格

2024年5月時点で工学系大学院に籍をおく修士課程の学生

寄付金の内容

50万円×6本(総額300万円)

所属の大学機関(研究室ないし学科等指定ください)宛てに申請し、寄附します。

審査基準

下記を総合的に評価します。

・社会的なインパクト:社会課題への解決につながる可能性のあるもの

・独自性:斬新かつユニークなもの

・工学的価値:技術の発展に寄与するもの。技術に基づいたビジネスモデルの社会実装含む。

・上記の表現力参考:<第1回の当選テーマ>

・光ピンセット法によって捕捉した微粒子を用いたプラズマ電解の高精度測定と電解揺らぎの評価

・国土保全のためのCyber-Physicalインフラメンテナンス

・大気圧下で成膜可能なミストCVD装置を使用したスマートウィンドウ等への応用にむけた窒素ドープVO2薄膜の形成

・痛みのない経皮薬物投与のための小型超音波トランスデューサの開発

・生体外での腎オルガノイドへの血管新生

・透明ガラス形状を維持する潜熱蓄熱材料の創製

*公募〆切2024-09-15 詳細についてはホームページを参照ください。 -

賞

- 学内締切

- 202407-17

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-07-02

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人 松尾財団

松尾財団宅間宏記念学術賞

原子分子物理学と量子エレクトロニクスの研究で、特に業績の顕著な研究者を対象に、毎年1件を選出し、宅間宏記念学術賞(賞状及び副賞賞金200万円)を贈呈します。

1.学術賞の趣旨

松尾学術振興財団は主として自然科学の学術研究の助成を通じて、我が国の文化の向上に貢献することを目的としております。

「松尾財団宅間宏記念学術賞」は当該研究者の優れた業績に対していささかの賞を贈り、一層の研鑽を願うものであります。2.授賞対象となる研究分野

原子分子物理学と量子エレクトロニクスの研究。3.授賞対象の研究者

大学等の機関において研究に従事し、特に業績の顕著な研究者を対象とします。

なお、年齢制限は特に設けておりませんが、研究の第一線で活躍している研究者を優先します。4.学術賞の内容

選考の上、1名の研究者に宅間宏記念学術賞(賞状及び副賞賞金200万円)を贈呈します。5.応募方法

全国の国・公・私立大学の学部、附属研究所、公的研究機関、日本物理学会、応用物理学会及びレーザー学会、並びに当財団が委嘱した推薦委員の推薦によります。

推薦を受けた候補者は、原則として、その年度と次の年度の2年にわたり選考の対象とします。

*学内〆切2024-07-17 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*公募〆切2024-07-31 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 公募締切

- 202408-20

- UPDATE

- 2024-07-02

- 支援規模

- 上限10,000,000円

公益財団法人 中島記念国際交流財団

若手研究者研究助成

区分 海外留学 若手研究者研究助成金 独立研究者始動助成金 対象

分野◆情報科学

◆生命科学

◆経営科学◆情報科学

◆生命科学◆情報科学

◆生命科学採用

予定数約 10 名 総額 7,300万円 以内 総額 1億円 以内 助成

内容◆奨学金(月額30万円)

◆支度金50万円(往路渡航費含む)

◆復路航空賃(留学終了後の帰国時1回分)

◆授業料(留学当初の2年間に限り、年間上限300万円以内)1件 500万円 以 内 ◆1件 1,000万円 以内

◆使用期間3年間応募

年齢等30歳以下(令和7年4月1日現在)

修士号・博士号取得目的

令和7年度中に新たに留学開始すること37歳以下

(令和7年4月1日現在)48歳以下

研究室を立ち上げて4年以下の者

(令和7年4月1日現在)受付

期間

令和6年8月1日(木) ~ 8月20日(火)

締切日の17時まで(以降の到着は無効)

郵送以外(宅配便・ゆうパック・バイク便・持込み 等)での応募は無効

個人情報の

取扱いに

ついて応募される方は、「プライバシーポリシー」を必ずご確認下さい。 その他

特記事項≪日本人海外留学奨学生について≫

留学終了後の進路については日本への帰国義務等も含め、いかなる制約も設けていません。*公募〆切2024-08-20 詳細についてはホームページを参照ください

-

財団助成

- 学内締切

- 202407-17

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-07-02

- 支援規模

- 1人につき10年間継続・総額1億円の助成

公益財団法人 稲盛財団

稲盛科学研究機構(InaRIS)フェローシッププログラム

InaRISについて

好奇心の赴くまま、存分に壮大な研究に取り組むべく1人につき10年間継続・総額1億円の助成を行っています。資金援助だけでなく、人的支援・交流も図っています。

稲盛財団は、2019年の設立35周年を機に、従来の稲盛研究助成とは大きくコンセプトの異なる新しい研究助成プログラム「稲盛科学研究機構(InaRIS: Inamori Research Institute for Science)フェローシップ」をスタートしました。 人類の知の拡大に欠かせない基礎科学の研究において、短期的に成果を求めるのではなく、好奇心の赴くまま存分に、壮大なビジョンと大きな可能性を秘めた研究に取り組んで欲しい——研究者が「科学を愉しむ」ことへの期待と願いを込めたプログラムです。

プログラム概要

〇フェローへの助成

研究費として毎年1,000万円を10年間にわたり助成します(総額1億円)。

〇ネットワーク型研究機構

運営委員やフェロー同士で研究内容に関する議論を行う「アドバイザリーボードミーティング」や研究室訪問などを通じて、InaRISがフェローをつなぐ「場」となり、自由な議論や交流による切磋琢磨を促します。

〇募集対象

本プログラムでは、今後発展が期待される研究分野に共通するキーワードを設定しています。

2025年度 『数学の深化と展開』⇒森重文運営委員による説明動画はこちら

〇採択人数と期間

採択人数は2名とし、10年間助成します

〇申請資格

下記の要件をすべて満たす方。

・日本に居住し、募集案内を送付した大学・機関(※1)に所属し、常勤で雇用されていること(※2)。

・独立研究者で、大学所属の場合は准教授以上とする。大学以外に所属の場合は上記に相当する者。

・助成年度開始時に50歳以下であること。

・稲盛研究助成を受けている方は、その研究期間が残っていないこと。

※1:本プログラムでは指定校制度を採用しています。 申請を希望される方は、ご自身の 大学・研究機関が指定校に含まれるかについて、 ご所属先にお問い合わせ下さい。

※2:申請時および助成開始年度在籍していること。 任期付きの職でも可。

*学内〆切2024-07-17 ※応募人数により学内選考の実施有り。応募する場合は研究推進課にご連絡下さい。*募集要項を確認の上、募集期間内に専用サイトより申請を行ってください。

*公募〆切2024-08-07 詳細についてはホームページを参照ください

-

財団助成

- 公募締切

- 202407-31

- UPDATE

- 2024-07-02

- 支援規模

- 上限10,000,000円

公益財団法人 天田財団

研究開発助成

金属等注1の塑性を利用した加工(以下「塑性加工分野、又は塑性加工」)及び高密度エネルギー下での諸特性を利用した加工(以下「レーザプロセッシング分野、又はレーザ加工」)に必要な技術注2の研究・調査に対する、研究開発助成、及びそれらの普及啓発に対する。

注1「金属等」とは金属、プラスチック、ガラス、CFRP、セラミックス及び複合材料等です。

注2「加工に必要な技術」とは、加工に間接的に影響を及ぼす技術、センシング、IoT、AI、CPS、計測等も含みます。

助成プログラム名称 助成金

(万円)募集件数

(塑性・レーザ合算)募集内容 Ⅰ)重点研究開発助成 (課題研究) 技術動向や社会情勢のニーズを重点研究課題として顕在化させ、それに対して独創的、革新的な研究に対する助成 800~1,000 4~6 ■ Ⅱ)一般研究開発助成 基礎的、試験的、実用的な研究で助成対象分野の進展に期待できる研究に対する助成 200~300 45~54 ■ Ⅲ)奨励研究助成 (若手研究者枠) 助成対象分野の若手研究者の育成、挑戦的研究に対する助成 180~200 18~24 ■ 募集予算(総額):約2億7,000万円 *申請書類の取得および提出は、財団HPから研究者登録後すべて研究者専用ページにて行います。

*公募〆切2024-07-31 詳細についてはホームページを参照ください -

財団助成

- 学内締切

- 202407-10

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-06-28

- 支援規模

- 上限10,000,000円

公益財団法人 岩谷直治記念財団

岩谷科学技術研究助成

岩谷科学技術特別研究助成は、エネルギーおよび環境に関する独創的で優れた研究に対して助成を行うことにより、科学技術の一層の発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的としています。

2023年11月に、岩谷直治記念財団が設立50周年を迎えることを記念して、2023年と2024年に募集を行います。助成の内容

採択件数は合計15件程度とし、1件当りの助成限度額は1,000万円です。

助成期間は3年間を基本として、その期間内に予定の研究を完了するものとします。研究課題

次のテーマに関する独創的な研究とします。また、そのための新たなシステム開発や創発的基礎研究を含みます。

- 水素関連

製造 、輸送 、貯蔵 、利用 、安全管理など - CO2関連

回収 、貯蔵 、利用など - 発電・送電技術 および 蓄電技術関連

効率の向上 、容量の向上など - プラスチック等の環境課題解決技術関連

バイオマス・バイオマテリアル、生分解性、マイクロプラスチック、資源循環など - エネルギー・環境に関するデジタル技術関連

センシング 、データ管理・分析・予測 、オペレーションなど

対象者

日本の国・公・私立大学(大学附置・附属研究所を含む)、大学共同利用機関法人および高等

専門学校を主たる所属先とする研究者個人(学生を除く)またはグループとし、グループの

場合はその代表研究者とする。推薦者

推薦者は、日本の国・公・私立大学の学部長、大学院研究科長またはそれに相当する研究院長・

学域長など

*学内〆切2024-07-10 応募人数により学内選考の実施有り 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*公募〆切2024-07-31 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202407-10

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-06-28

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人 岩谷直治記念財団

岩谷科学技術研究助成

岩谷科学技術研究助成は、エネルギーおよび環境に関する独創的で優れた研究に対して助成を

行うことにより、科学技術の一層の発展を図り、国民生活の向上に寄与することを目的とします。研究課題

①再生可能エネルギー源

太陽エネルギー、風力エネルギー、波力・潮力エネルギー、地熱、バイオエネルギーなど

②将来に期待される燃料

水素、バイオ燃料、合成燃料、新燃料など

③エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化

太陽電池、燃料電池、二次電池、燃焼技術、廃熱回収など

④エネルギー材料

エネルギーの貯蔵、輸送、利用、変換の高効率化に重要な役割を果たす材料など

⑤低温の利用

液化ガスの利用、低温技術、食品・バイオ材料の貯蔵など

⑥環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性

環境汚染防止、CO2 削減、グリーンケミストリー、環境監視、環境影響評価など対象者

日本の国・公・私立大学(大学附置・附属研究所を含む)、大学共同利用機関法人および高等

専門学校を主たる所属先とする研究者個人(学生を除く)またはグループとし、グループの

場合はその代表研究者とする。件数と助成金

助成件数は75件程度(昨年度実績75件)、1件当りの助成限度額は200万円

推薦者

推薦者は、日本の国・公・私立大学の学部長、大学院研究科長またはそれに相当する研究院長・

学域長など*推薦件数は、各大学、大学院、附置・附属研究所、大学共同利用機構等および高等専門学校

とも、一部局から3件以内

*学内〆切2024-07-10 応募人数により学内選考の実施有り 応募される場合は研究推進課にご連絡ください

*公募〆切2024-07-15 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 公募締切

- 202407-15

- UPDATE

- 2024-06-28

- 支援規模

- 令和6年度 助成金総額5,000万円

公益財団法人 光科学技術研究振興財団

研究助成

(1)助成対象となる研究

選考基準及び令和6年度の募集課題に沿った研究であること

(2)研究の実施期間

助成の対象となる研究の実施期間は原則として2年以内とし、新規の研究のほか、すでに手掛けて いる研究に対しても認めます。

(3)選考規準

- 光科学に関する基礎的な研究または将来性ある研究で、その内容が独創的であること。

- 研究の成果が学術面と産業経済の発展に寄与する可能性のあること。

- 研究の計画・方法が研究目的を達成するために適切であること。

(4)令和6年度募集課題

【第1課題】光科学の未知領域の研究 ―とくに光の本質について―

量子概念の導入やレーザーの開発にみられるように、光の本質に関する研究は未知の学問領域の開拓や革新的な科学技術の展開に先導的な役割を果たしてきています。

こうした流れを加速するような光の性質、本質を探究する創造性豊かな研究を期待します。

【第2課題】光科学技術による生命科学分野の先端研究

光科学技術は、生命の営みを解き明かそうとする生命科学の研究において、広範な分野で用いられて来ています。新たな領域の開拓を目指す、あるいはこれまでの常識を覆すチャレンジングな研究を期待します。(5)助成金の総額と継続助成

令和6年度は、研究助成金総額 5,000万円 ※継続助成を含む

初年度に助成金を受けられた方は、次年度についても審査委員会の審査および理事会の決定に基づき、継続研究のための資金を助成します。但し助成額は初年度に重点がおかれます。

*公募〆切2024-07-15 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202407-01

- 公募締切

- 2024-07-15

- UPDATE

- 2024-06-26

- 支援規模

- 上限5,000,000円

一般財団法人日本国土開発未来研究財団

学術研究助成事業

日本国土開発未来研究財団学術研究助成事業は、2030年のSDGsの達成に貢献し、豊かな社会づくりに寄与する建設分野(土木、建築、環境、機械、情報科学など)に関する次のいずれかの研究テーマに助成を行います。

① カーボンニュートラル、資源循環、高機能材料の開発と活用など、サステナブルな社会を実現するための科学技術

② 防災、減災、復旧・復興、災害回避や軽減など、災害レジリエンスを高度化するための科学技術

③ 生産性向上、労働環境改善、DX推進など、少子高齢化や人手不足といった人口減少社会に対応する科学技術

④ 省エネルギー技術を利用した建物でのエネルギー消費量削減など、エネルギー対策を通じて地球環境に貢献する科学技術

⑤ その他「1.助成の趣旨」に記載の当財団助成趣旨に合致する研究テーマ助成対象及び助成額(採択数)

2024年度は、世界が目標とするSDGsの達成を目指し、豊かな社会づくりに寄与する建設分野(土木、建築、環境、機械、情報科学など)の研究テーマに対し1件当たり年間500万円を上限として助成致します。研究は初年度の申請により、最長3年まで認められます。採択数は、5件程度

応募資格

日本国内の大学、高等専門学校もしくは研究機関に常勤している研究者、またはその研究者を申請者とする共同研究者

*学内〆切2024-07-01

*公募〆切2024-07-15 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 公募締切

- 202408-13

- UPDATE

- 2024-06-26

- 支援規模

- 上限45,000,000円

東京エレクトロン株式会社

2024年度 共同研究公募制度

東京エレクトロン(TEL)は、「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、これまでにも数多くの大学・研究機関と共同研究を実施し、産学連携に積極的に取り組み、製品・技術の向上と発展に努めてまいりました。

本共同研究公募制度では、当社製品である半導体製造装置に関する技術やデバイス・ウェーハ製造プロセスのニーズに適合する研究や独創的なアカデミックな視点のシーズ技術の研究テーマを対象とし、当社の企業活動を通じて、社会の発展に貢献する研究を幅広く募集いたします。【応募領域】

・半導体製造装置に関する技術や貢献が期待される独創的なアカデミックな視点のシーズ技術の研究

・上記に関連し、将来的な当社の事業領域への貢献が期待される独創的なアカデミックな視点のシーズ技術の研究

<KeyWords>薄膜・表面界面物性、構造・機能材料、プラズマ応用、シミュレーション工学、分析・計測技術、化学プロセス、新材料、生産技術工学、センサー・制御、コンピューター・知能情報処理、創・省エネルギー、カーボンニュートラル【共同研究期間】

2025年4月1日から最長3年間(契約は1年更新)

【研究費用】

(1) 大型研究 年間1500万円以内、総額4500万円まで

(2) 中型研究 年間 500万円以内、総額1500万円まで

(3) 小型研究 年間 150万円以内、総額 450万円まで

※間接経費こみ<注意点>

*採択された場合、本学と東京エレクトロン(株)間で共同研究契約を締結します。

*応募の場合は、産学官連携係 にご連絡ください。

*公募〆切2024-08-13 詳細についてはホームページを参照ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202406-17

- 公募締切

- 2024-06-30

- UPDATE

- 2024-06-26

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人 SGH財団

SGHがん研究助成

-

- 学内締切

- 202406-17

- 公募締切

- 2024-06-26

- UPDATE

- 2024-06-07

- 支援規模

- 1件あたり1,200万円以上

国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT)

高度通信・放送研究開発委託研究に係る令和6年度新規委託研究

NICTより、標題の募集が開始されました。個人のeRadアカウントでは応募できないので、申請のために研究推進課での手続きが必要になります。 応募を検討される先生は、早めに産学官連携係 までご連絡ください。[公募する研究開発課題]

公募期間: 令和6年5月31日(金) ~ 同年7月10日(水)正午(必着)→学内締切6/26(水)

(1) データ利活用等のデジタル化の推進による社会課題・地域課題解決のための実証型研究開発(第3回)(課題番号236)

公募期間:令和6年5月31日(金) ~ 同年7月1日(月)正午(必着)→学内締切6/17(月)

(2) 完全自動運転のための高性能かつ高信頼な車載光ネットワーク基盤技術の研究開発(課題番号237)

(3) 高信頼データ流通のための非集中型ネットワーク内ストレージ及びアプリケーションの研究開発(課題番号238)

(4) 短距離超高速光ファイバリンクのための超高速並列レーザ光源技術の研究開発(課題番号239)※提案者=学長、代表研究責任者=申請者 となります。

他の資金と同様に直接経費は申請者に配分され、研究費としてご使用いただけます。詳細につきましては、下記Webサイトをご参照願います。

プレスリリース

高度通信・放送研究開発委託研究に係る令和5年度新規委託研究の公募を開始

公募についての詳細情報

委託研究制度に関するページ研究開発課題によって学内〆切日が異なります。上記参照ください。

*学内〆切2024-06-17、2024‐06‐26 応募の場合は、お早めに産学官連携係 にご連絡ください。 -

財団助成

- 公募締切

- 202406-24

- UPDATE

- 2024-06-05

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人 JFE21世紀財団

2024 年度 技術研究助成

助成対象となる研究

鉄鋼技術研究:鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研究。計測・制御・

分析・計算科学・数値解析等で鉄鋼を対象とする関連技術や生産技術の研究を含む。

地球環境・地球温暖化防止技術研究:地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を

対象とするエンジニアリング(工学)に関係する基礎、応用技術の研究。助成件数と助成金額

件数・金額 助成テーマ 28 件(原則)

200万円/件鉄鋼技術研究 14件(概ね)

地球環境・地球温暖化防止技術研究 14件(概ね)応募資格

日本の国公私立大学または公的研究機関に勤務(常勤)する研究者であって国籍は問わない。なおグループでの研究の場合、代表研究者以外の共同研究者は 3 名以内で、大学院生および外国の大学、日本の他の大学や公的研究機関に所属する研究者も可とする。2021~2023 年度の本研究助成を代表研究者として受領した者は、今回は代表研究者としての応募はできない

本財団 HP の申請様式に記入し、HP 内の申請画面から送信する。

*公募〆切2024-06-24 詳細等はホームページにてご確認ください。 -

財団助成

- 学内締切

- 202406-10

- 公募締切

- 2024-06-30

- UPDATE

- 2024-05-31

- 支援規模

- 上限15,000,000円

公益財団法人テルモ生命科学振興財団

研究開発助成

学内限定情報です。詳細は、大学内からアクセスしてご覧ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202406-04

- 公募締切

- 2024-06-25

- UPDATE

- 2024-05-30

- 支援規模

- 上限2,000,000円

公益財団法人 日揮・実吉奨学会

研究助成

学内限定情報です。詳細は、大学内からアクセスしてご覧ください。

-

財団助成

- 学内締切

- 202407-17

- 公募締切

- 2024-07-31

- UPDATE

- 2024-05-29

- 支援規模

- 上限30,000,000円

公益財団法人長寿科学振興財団

長生きを喜べる長寿社会実現研究

長生きを喜べる長寿社会実現研究支援

長寿科学には人生100年時代においてひとりひとりが最期まで生きがいのある心豊かな人生を送るために今まで以上に具体的で効果があるアクションが求められています。当財団は令和元年(2019 年)度に新しいビジョンとして「長生きを喜べる長寿社会の実現~生きがいのある高齢者を増やす~」を掲げ、長生きを喜べる・生きがいのある人生を実現するための課題解決になる実用的な方法の研究開発から本格的な社会実装まで取り組める課題解決型のプロジェクトを採択します。

主課題とキーワード

(主課題)

長生きを喜べる長寿社会の実現~生きがいのある高齢者を増やす~(キーワード)

① 高齢者の QOL・生きがい・健康・活力のエンパワメント

② 弱っても安心して活き活き過ごせるまちづくり

③ 認知機能が低下しても個人の尊厳を尊重した普段の生活における様々な意思決定支援

④ 高齢者にやさしいテクノロジー・デジタル技術の開発・実装助成期間と助成金額

A︓探索研究(年間 上限 1,000 万円×最長 2 年間)

課題解決方法のアイデアの実現性・実用化が可能かどうか検証を目的とする

B︓実装研究(年間 上限 3,000 万円×最長 3 年間)

開発された課題解決方法を実験的に実装・検証を進め、事業化の確立および本事業展開を見据えて準備を進めることを目的とする

C︓社会実装(年間 上限 3,000 万円(助成率は総事業費の 1/3 まで)×最長 3 年間)

事業を本格的に進め、持続可能な仕組みの確立を目的とする

*プロジェクト総事業費(1年間・1チーム)9,000万円以上

D︓展開(年間 上限 2,000 万円(助成率は総事業費の 1/10 まで)×最長 2 年間)

持続可能な事業の仕組みが確立し、全国展開・新規事業創出につながることを目的とする

*プロジェクト総事業費(1年間・1チーム)2億円以上採択予定数

0~2件程度

*学内〆切2024-07-17 応募する場合は研究推進課にご連絡下さい。

*公募〆切2024-07-31 詳細・公募要領等はホームページからダウンロードできます。 -

財団助成

- 公募締切

- 202406-17

- UPDATE

- 2024-05-24

- 支援規模

- 上限1,000,000円

公益財団法人 セイコーインスツル新世代研究財団

ATF研究助成

学内限定情報です。詳細は、大学内からアクセスしてご覧ください。

-

財団助成

- 公募締切

- 202406-17

- UPDATE

- 2024-05-23

- 支援規模

- 上限8,000,000円

公益財団法人 トヨタ財団

2024年度研究助成プログラム

学内限定情報です。詳細は、大学内からアクセスしてご覧ください。

-

財団助成

- 公募締切

- 202406-01

- UPDATE

- 2024-05-23

- 支援規模

- 上限10,000,000円

公益財団法人 トヨタ財団

2024年度国際助成プログラム

学内限定情報です。詳細は、大学内からアクセスしてご覧ください。